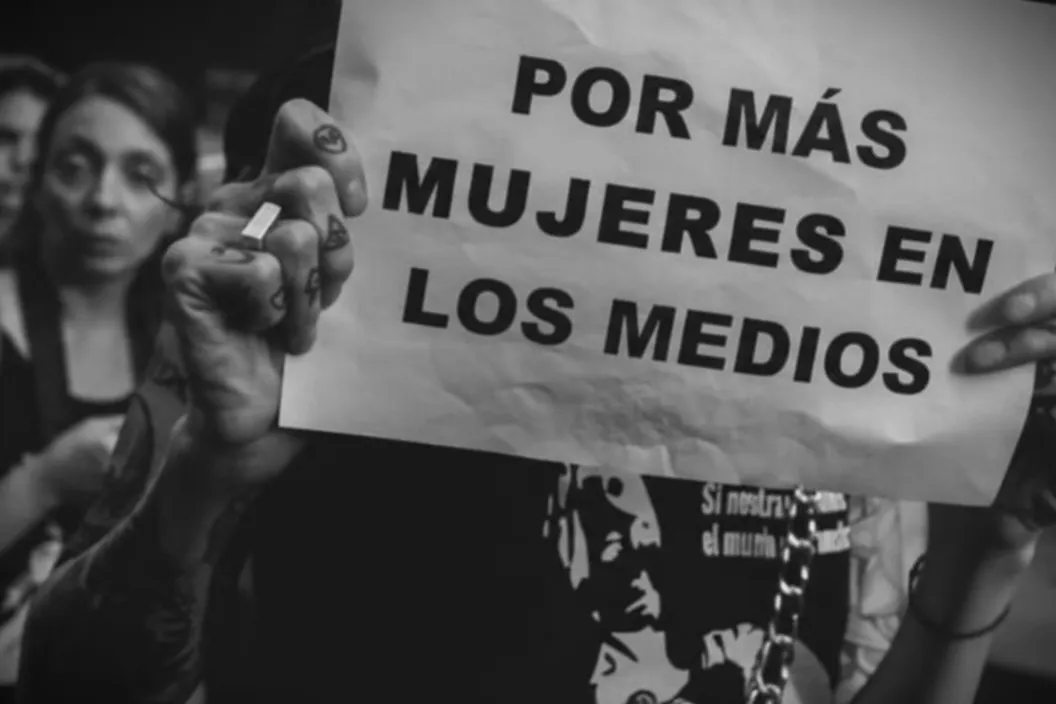

Las mujeres siguen invisibles en los medios argentinos: el periodismo aún no supera la barrera del 31% de su representación

El Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios 2025 revela un preocupante retroceso en la presencia de mujeres como protagonistas y fuentes en las noticias, especialmente en medios digitales donde apenas alcanzan el 20%. La economía emerge como el tema más vetado para las voces femeninas.